こんにちは、モルモット滋賀です。

私事ですが、離婚を経験しております。

離婚しました マンションの財産分与ってどうなるの?【モルモット】 | スムラボ

人生には様々な節目がありますが、離婚もその一つ。そして、離婚に際して避けて通れないのが「お金」と「住まい」の問題です。特に、夫婦で協力して購入したマイホームや、その住宅ローンが絡むと、問題はより複雑になりがちです。

「住宅ローンの返済って、家賃と同じ感覚でいいの?」

「専業主婦(主夫)だった場合、家の財産分与はどうなる?」

「共有名義の家、離婚後はどうすれば?」

「離婚時の約束、口約束だけでは不安…」

これらの疑問は、離婚を経験する、あるいは考える多くの方が抱えるものでしょう。今回の記事では、離婚時の不動産とお金に関する重要なポイントを、順を追って分かりやすく解説します。この記事を読めば、基本的な知識が身につき、「知っておいてよかった」と感じていただけるはずです。モルモットが、経験(?)と知識を総動員して、分かりやすく解説していきますよ!それでは、見ていきましょう。

目次

住宅ローン返済は「住居費」にあらず?離婚時の重要知識「コンクリート貯金」

共働き世帯が増え、夫婦で生活費を管理し、住宅ローンを返済しているケースは少なくありません。一見、賃貸の家賃支払いと似ているように感じるかもしれませんが、離婚時には大きな違いが生まれます。【ケーススタディで理解する】

Aさん夫婦は結婚後、マンションを夫婦共有名義(各1/2)で購入。共同口座から住宅ローンを返済していました。しかし5年後、離婚することに。妻A子はマンションに住み続けることを希望しました。預貯金は財産分与で合意しましたが、夫B男から次のような指摘を受けます。

夫B男:「この家に君が住み続けるなら、それは君の資産になる。5年間、ローンは二人で返済してきたのだから、僕が資産形成に貢献した分(2.5年分)は、きちんと財産分与として清算してほしい」

妻A子:「ローン支払いから解放されるだけでなく、過去の支払い分まで請求するなんて…」

夫B男:「これは家賃のような住居費ではない。ローン返済によって家の残債は減っているんだ。僕が家を出るからといって、僕の貢献分がなくなるわけではない。売却して利益を分けるなら納得するが、君が所有し続けるなら清算は当然だ」

さて、この場合、法的にはどちらの主張が認められやすいでしょうか。

結論としては、夫B男の主張に正当性があります。

これが離婚と不動産における重要なポイントです。住宅ローンの返済は、単なる住居コスト(消費)ではなく、「資産形成」という側面を併せ持ちます。 返済が進むことで借入残高が減り、不動産の純資産価値(評価額 – ローン残高)が増加します。この増加分を「コンクリート貯金」と表現することがあります。

婚姻期間中に夫婦の協力によって形成された財産は、預貯金だけでなく、この「コンクリート貯金」も財産分与の対象となります。したがって、妻A子が家に住み続ける場合、夫B男が貢献したとされる分(原則として婚姻期間中のローン元本返済額の半分)を金銭などで清算する必要が生じるのです。

【さらに掘り下げ:清算額の計算方法は?】

夫B男は「月20万円の返済×半分の10万円×60ヶ月=600万円」を要求しました。しかし、妻A子は「月々の返済額には利息が含まれている。元本返済額は平均月16万円程度。あなたの貢献分はその半分の月8万円×60ヶ月=480万円のはず」と反論。この場合は、妻A子の考え方が基本となります。

財産分与の対象となるのは、原則として「元本」の返済部分です。利息は借入れに対するコストであり、消費されたものとみなされるため、通常は資産形成分には含まれません。(※ただし、解釈が分かれるケースもゼロではありません。)

つまり、財産分与で考慮すべきは「婚姻期間中に支払われた住宅ローン元本の総額」であり、それを基に貢献度(原則半分)に応じて清算額を算出します。

妻A子は、家に住み続けるためには、算出された清算額を夫に支払うか、それが難しい場合は不動産を売却し、売却代金からローン残高や諸経費を差し引いた残額を分与する、といった選択肢を検討することになります。離婚する相手と不動産売却を進めるのは、精神的にも手続き的にも大きな負担となる可能性があります。

収入差、専業主婦(主夫)、名義… それでも財産分与の基本は変わらない?

ここまでの話は特定のケースでしたが、夫婦の状況は様々です。「収入に大きな差があった」「一方が専業主婦(主夫)だった」「不動産の名義が一方だけ」といった場合、財産分与の考え方は変わるのでしょうか?多くの場合、基本的な考え方(=原則2分の1ルール)は維持されます。

【財産分与の大原則:貢献度に応じた清算(原則2分の1)】

日本の法律では、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産は、離婚時にその形成への貢献度に応じて清算することとされています。そして、特別な事情がない限り、夫婦双方の貢献度は平等(=原則として各2分の1)と評価されます。

ここでの「夫婦の協力」は、収入を得る行為だけに限りません。

- ケース1:収入差がある、または共同口座への入金額が異なる場合

夫の収入が多く、共同口座への入金額が夫7割、妻3割だったとしても、原則として不動産の価値は半分ずつ分与の対象となります。家事や育児といった直接的な収入に繋がらない貢献も、財産形成への寄与として考慮されるためです。 - ケース2:専業主婦(主夫)家庭の場合

収入を得てローンを支払っていたのが一方のみであっても、原則として財産分与の対象となり、割合も半分ずつです。配偶者が家事・育児を担うことで、もう一方が就労に専念でき、結果として財産が形成された(内助の功)と考えられるためです。 - ケース3:不動産の名義やローン負担者が一方の場合

例えば、家の名義が夫単独で、ローンも夫が支払い、妻は日々の生活費を負担していた場合でも、原則として財産分与(半分ずつ)の対象です。

- 名義は決定要因ではない:財産分与において、不動産の名義が誰かは本質的な問題ではありません。婚姻期間中に夫婦の協力によって取得・維持されたかどうかが重要です。

- 役割分担の結果:夫がローン、妻が生活費、というのも夫婦の協力の一形態です。妻が生活費を負担したからこそ、夫は収入をローン返済に充てられた、と評価できます。

【例外的なケース】

もちろん、常に2分の1になるとは限りません。- 特有財産からの支出:結婚前の貯金や親からの贈与・相続によって得た資金(特有財産)を頭金などに充てた場合、その部分は財産分与の対象から除外されたり、分与割合が調整されたりすることがあります。

- 夫婦間の特別な合意:財産分与について、夫婦間で明確な合意がある場合は、それが優先されることもあります。

不動産を取得しても油断禁物!「名義変更」を怠るリスクとは

話し合いがまとまり、財産分与の清算も終え、無事に不動産を取得できたとします。これで一安心…ではありません。特に、元々夫婦の共有名義だった不動産を、離婚後にどちらか一方が所有し続ける場合、必ず不動産の名義を単独名義に変更する手続き(所有権移転登記) を行う必要があります。

この手続きを怠ると、将来、深刻な問題に発展する可能性があります。

- 不動産を処分できない:将来、売却や賃貸に出したいと思っても、共有名義のままでは元配偶者の同意(実印、印鑑証明書など)がなければ手続きできません。連絡がつかない、協力が得られないといった事態も考えられます。

- 権利関係が不安定:ローンを完済しても、登記上の権利(持ち分)は元配偶者に残ったままです。

- 相続問題への発展:万が一、元配偶者が亡くなった場合、その持ち分は元配偶者の相続人(再婚相手やその子供など)に引き継がれます。面識のない第三者と不動産を共有する複雑な状況になりかねません。

- 差押えのリスク:元配偶者が借金を負い、その不動産持ち分が差し押さえられた場合、最悪、不動産全体が競売にかけられ、住まいを失う可能性も否定できません。

名義変更の手続き、費用、所要時間について

では、具体的にどのように名義変更を行うのでしょうか。これは、離婚に伴う「財産分与」を原因として、元配偶者の持ち分を自身に移転する登記手続きです。申請先は、その不動産を管轄する法務局となります。

【手続きは専門家への依頼が推奨】

所有権移転登記は、必要書類の収集や申請書の作成など、専門的な知識と手間を要します。ご自身で行うことも不可能ではありませんが、不備があれば訂正や再申請が必要となり、かえって時間と労力がかかることも。「司法書士」に依頼するのが一般的であり、確実かつスムーズに進めるための賢明な選択と言えるでしょう。【手続きの一般的な流れ】

- 財産分与に関する合意:不動産をどちらが取得するかを明確に合意し、書面に残します(後述の離婚協議書・公正証書)。

- 必要書類の収集:

- 登記済権利証 または 登記識別情報通知(不動産取得時に発行された重要書類)

- 不動産を譲渡する側(元配偶者)の印鑑証明書(通常発行後3ヶ月以内)

- 不動産を取得する側(自身)の住民票

- 最新年度の固定資産評価証明書(市区町村役場等で取得)

- 離婚の事実が記載された戸籍謄本など

- (司法書士に依頼する場合)委任状

- 司法書士への依頼:書類一式を預け、登記申請を委任します。

- 法務局への登記申請:司法書士が代理で行います。

- 登記完了:申請後、通常1~2週間程度で登記が完了し、新しい登記識別情報通知が発行されます。

【費用とその負担】

名義変更には、主に以下の実費と専門家報酬がかかります。- 登録免許税:登記時に納付する国税。

- 計算式:不動産の固定資産評価額 × 税率 2% (1000分の20)

- 共有持ち分の一部を移転する場合は、移転する持ち分に応じた評価額に基づいて計算します。(例:評価額2,000万円の不動産の1/2持ち分移転なら、1,000万円 × 2% = 20万円)

- 「売買」や「贈与」に比べて税率が低く設定されているのが「財産分与」による登記のメリットの一つです。

- 司法書士報酬:手続き代行に対する報酬。

- 事務所や案件の内容により異なりますが、数万円から十数万円程度が一つの目安です。

【所要時間】

登記申請から完了までは1~2週間程度ですが、全体の所要時間は、離婚条件の合意形成にかかる時間や、必要書類の準備状況に大きく左右されます。特に権利証を紛失している場合などは、別途手続きが必要となり時間を要します。離婚協議開始から登記完了まで、数週間から数ヶ月を見込んでおくとよいでしょう。可能であれば、離婚届の提出前に、財産分与の合意と登記の準備を進めておくことが望ましいです。

約束を確かなものに。「離婚協議書」と「公正証書」の重要性

離婚に関する取り決めは、金銭や子供のことなど、将来にわたって影響する重要な内容ばかりです。口約束だけでは、「言った、言わない」の水掛け論になりかねません。そこで不可欠となるのが、合意内容を書面に残すことです。その代表的なものが「離婚協議書」であり、さらに法的効力を高めたものが「公正証書」です。

【離婚協議書:合意内容の記録】

離婚協議書は、夫婦間で合意した離婚条件(財産分与、養育費、慰謝料、面会交流等)を詳細に記載した契約書です。作成は、夫婦自身で行うことも可能ですが、法的な有効性や網羅性を確保するためには、専門家のサポートを得ることが推奨されます。

- 弁護士:法律の専門家として、法的に有効かつ将来の紛争リスクを低減する内容の協議書を作成します。相手方との交渉代理も依頼できるため、協議が難航している場合や、複雑な条件を含む場合に特に頼りになります。

- 行政書士:書類作成の専門家として、夫婦間で合意した内容に基づき、協議書を作成します。弁護士に比べて費用を抑えられる場合がありますが、相手方との交渉代理は行えません。

- 司法書士:不動産登記が伴う場合、登記手続きと併せて、関連する協議書の内容確認や作成サポートを依頼すると効率的です。

【弁護士に依頼する場合の費用について】

離婚協議や調停、訴訟まで弁護士に依頼する場合、一般的に以下のような費用が発生します。これはあくまで目安であり、事務所や事案の難易度によって大きく異なります。- 相談料:通常、30分~1時間あたり5,000円~1万円程度。初回相談無料の事務所もあります。

- 着手金:依頼時に支払う費用。離婚協議の代理で20万円~、離婚調停や訴訟となると30万円~50万円程度が一つの目安ですが、事案により変動します。

- 報酬金:事件解決時(離婚成立など)に支払う費用。離婚成立自体で20万円~、加えて、財産分与や慰謝料などで経済的利益を得られた場合、その経済的利益の10%~20%程度が成功報酬として加算されることが多いです。

【公正証書:法的強制力を持つ文書】

公正証書は、夫婦間で合意した内容(離婚協議書の内容)を、公証役場の「公証人」が確認し、作成する公的な文書です。

作成するのは公証人ですが、公証人は合意内容そのものを作り出すわけではありません。あくまで、事前に当事者間で固まった合意内容を、法的に有効な文書として証明・作成するのが役割です。

公正証書にする最大のメリットは、「強制執行認諾文言」 を記載することで、執行力を持たせられる点です。

これにより、例えば養育費や慰謝料などの金銭支払いが滞った場合に、裁判手続きを経ることなく、直ちに相手方の給与や預貯金などを差し押さえる「強制執行」の手続きをとることが可能になります。これは、将来の支払いを確保する上で非常に強力な手段となります。

【最も重要なこと】

書類を「誰が作るか」という形式以上に、「夫婦間でどのような内容で合意するか」、そしてその合意を、後日の紛争を防ぐために、いかに明確かつ法的に有効な形で記録に残すかが、最も重要と言えるでしょう。まとめ:離婚時の不動産問題、後悔しないための重要ポイント

離婚とそれに伴う不動産の問題は複雑ですが、基本的な知識を持つことで、冷静に対処し、ご自身の権利を守ることにつながります。

- 住宅ローン元本返済は「資産形成」:婚姻中の返済分は財産分与の対象です。

- 財産分与は原則「貢献度に応じて(多くは2分の1)」:収入差や役割分担、名義だけでは原則は覆りません。

- 不動産取得後は「名義変更」が必須:将来のリスク回避のため、所有権移転登記を行いましょう。

- 名義変更には費用が発生:登録免許税と司法書士報酬が必要です。負担は協議で決定します。

- 離婚の約束は書面(離婚協議書・公正証書)で残す:口約束は避け、特に金銭支払いは公正証書化が有効です。

- 専門家の活用:弁護士、司法書士、行政書士など、状況に応じて専門家の助言やサポートを得ることを検討しましょう。

【視点を変えて】ライフプランの変化にも強い? モルモット滋賀が注目するマンション選びの視点

さて、ここまで離婚に伴うお金や手続きについて、少し真面目なトーンでお届けしてきました。最後に、マンション紹介ブログらしく、少し視点を変えた物件選びのポイントについて触れてみたいと思います。今回のテーマは、「万が一、ライフプランに大きな変化があった場合にも対応しやすいマンション」です。少しデリケートな視点かもしれませんが、現実的な問題として考えてみる価値はあるかもしれません。

実は、離婚という状況になった際、必ずしもお互いがすぐに家を出ていくとは限りません。どちらか一方が、一時的にせよ、元の住まいに住み続けるというケースは少なくないのです。

そんな時、例えば広すぎる邸宅や、こだわりの詰まった注文住宅などは、一人で住むには持て余してしまったり、売却や賃貸に出す際に苦労したりする可能性も考えられます。

もちろん、最初からそのような事態を想定して家を選ぶわけではありません。しかし、将来の不確実性を考えたとき、「ライフステージの変化に柔軟に対応できる住まい」という視点を持つことは、一つのリスク管理とも言えるのではないでしょうか。

具体的には、「適度な広さで、利便性の高い立地にあり、資産価値が維持されやすく、売却や賃貸もしやすい」といった特徴を持つマンションが挙げられます。

滋賀県内ではファミリー向けの広めのマンションが多い印象ですが、そうした中で、コンパクトながらも暮らしやすさと資産性を兼ね備えていると感じたのが、こちらのマンションです。

「イーグルコート大津中央ザ・ファースト」

こちらのマンション名、「ザ・ファースト」とありますが、実は大津駅周辺には「イーグルコート大津中央」や「イーグルコート大津中央二丁目」、「イーグルコート大津なぎさ公園前」など、同シリーズのマンションが複数存在します。膳所エリアも含めるとかなりの数になる印象で、「何がファーストなのだろう?」と少し気になるところではありますね(笑)。

それはさておき、このマンションが注目に値すると感じた理由は以下の点です。

- 多様なライフスタイルに対応できるサイズ感:専有面積が36m²~63.47m²という設定。これは、単身者からDINKS、お子様が一人のご家庭まで、幅広い世帯構成に対応可能です。例えば最も広い63m²台であれば、もし将来一人で住むことになったとしても、広すぎずに十分に快適な広さと言えるでしょう。都市部では40m²台で二人暮らしというケースも珍しくないことを考えると、滋賀においてはかなりゆとりのある選択肢となります。

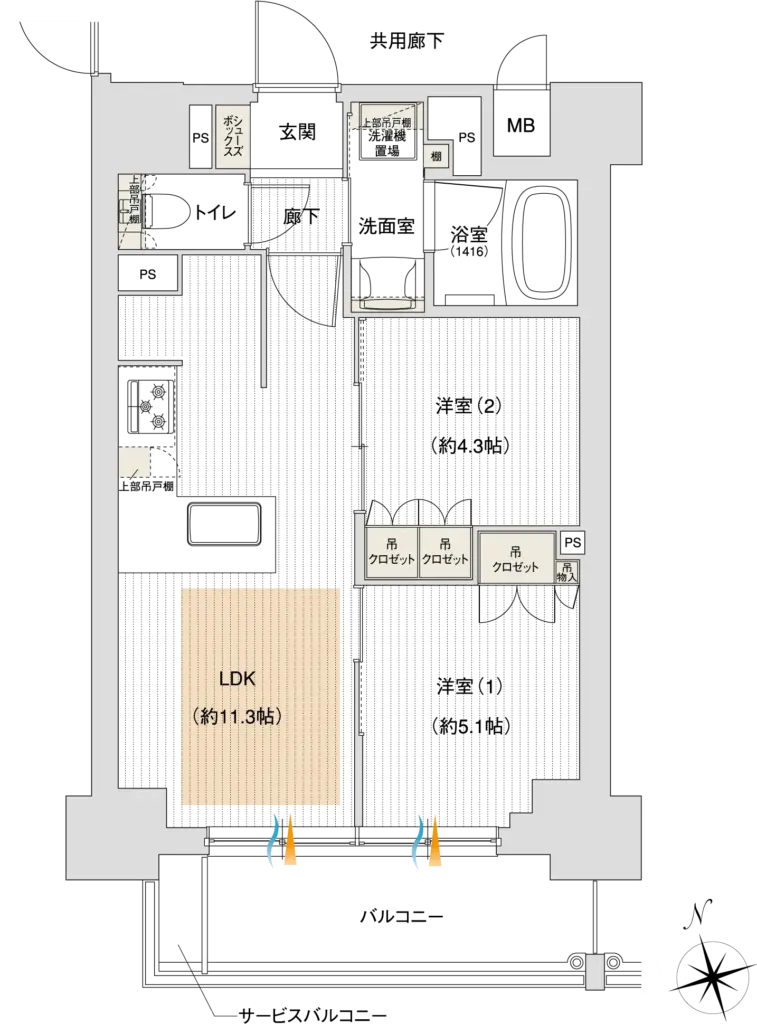

2LDK 45平米は1~2人暮らしにジャストフィット!収納豊富でお風呂もしっかり1416サイズ。洋室1とLDKをつなげるプラン変更も可能です。

ファミリーマンションが中心の滋賀において、こういったコンパクトサイズの需要にこたえられるのはイーグルコートだけ!

- 利便性の高い立地:JRの新快速停車駅である大津駅まで徒歩11分。通勤・通学の利便性は、日々の暮らしやすさはもちろん、将来的な資産価値の維持にも繋がりやすい重要な要素です。駅に近い立地は、売却や賃貸を検討する際にも有利に働くことが期待できます。滋賀はやっぱり新快速!

- 滋賀では珍しい充実した設備仕様:特筆すべきは内廊下設計であること。これは滋賀県内のマンションでは比較的希少で、ホテルのような落ち着いた雰囲気を演出します。また、水回り設備や間取りプランにも、デベロッパーであるダイマルヤのこだわりが感じられます。コストパフォーマンスが重視されがちな滋賀のマンション市場において、質の高さを求める方にとって、イーグルコートシリーズは有力な選択肢の一つとなるでしょう。水回りの設備の良さはほんといいですよ!明らかに賃貸とは違うのがわかるはず!でも今回はタンクレストイレは省かれて、代わりにお風呂にテレビが入った模様。

-

離婚は大変だけど、その経験から学べることもたくさんあります

皆さんの人生が、どんな形であれ、より良いものになることを願っています!

今回は「離婚」という少しデリケートなテーマから、不動産とお金、そして住まい選びの視点についてお話しさせていただきました。

どのような状況にあっても、この記事が皆さんのより良い住まい探し、そしてより良い人生の一助となれば幸いです。

X(Twitter)もやっています

滋賀の良さや中古マンション情報などをサクッとお伝えします!

記事にコメントする